Highlights des Monats

Auf dieser Seite präsentieren wir Ihnen jeden Monat ein neues Objekt aus der NÖ Landesbibliothek.

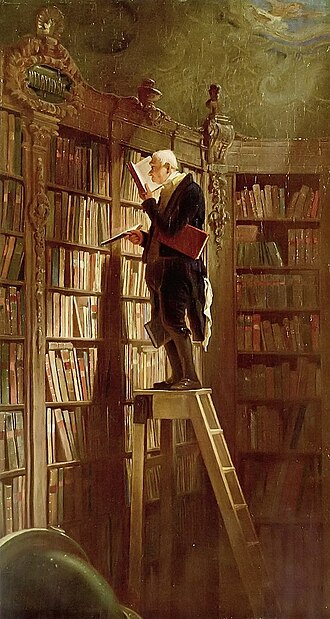

Verstaubter Gehrock, schlurfender Schritt mit einem Stapel Büchern in der Ellenbeuge, streng geflochtener Dutt mit gestrickter Weste, stets ein „Pssst!“ auf den Lippen. Mit der Berufsbezeichnung „Bibliothekar“ werden eine Vielzahl von althergebrachten Bildern assoziiert, welche in der Mehrheit gänzlich und im Besonderen

meistens inkorrekt sind.[1]

In der Vielfalt liegt die Kraft – Wege zum Bibliothekarsberuf

So divers die unterschiedlichen Arten und Inhalte von Bibliotheken sind, so mannigfaltig sind auch die Wege zur Tätigkeit in eben diesen. Von wissenschaftlich ausgerichteten Dienstposten in wissenschaftlichen Universitäts- und Fakultätsbibliotheken zu (zumeist ehrenamtlichen) Gemeindebibliothekaren in einer Stadtbibliothek oder Privatgelehrten, welche die persönlichen Bestände von Sammlern verwalten, die Arbeitsumgebung von bibliothekarisch tätigen Menschen ist ungemein umfangreich und divers.

Für die Einstiegslaufbahn in einer Bibliothek ist keinerlei Ausbildung vonnöten, man kann als eine Hilfskraft angelernt werden. Für die weiterführenden und höheren Weihen sind universitäre Ausbildungen von Vorteil. Darüber hinaus gibt es eine breite Auswahl an Ausbildungen, welche auch im späteren Verlauf einer Karriere eingeschlagen werden können: Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit der Lehre (Lehrberuf Archiv-, Bibliotheks- und Informationsassistent)[2] beziehungsweise die universitäre Ausbildung mit dem Grund- und Aufbaulehrgang Library and Information Studies[3] an der Universität Wien und der Österreichischen Nationalbibliothek.

Ein Blick in den bibliothekarischen Alltag der NÖLB

In der Niederösterreichischen Landesbibliothek sind viele unterschiedliche Menschen mit diversen Arbeitsfeldern tätig. Geht man bei einem Besuch durch die Gänge und Stockwerke, trifft man auf eine Vielzahl von spannenden Eindrücken.

Schreitet man an der Haupttreppe vorbei in den dahinter gelegenen Verwaltungsbereich, begrüßt einen das Klappern der Tastaturen der Kollegen aus den links gelegenen Büros. Auf den Tischen liegen, in Stößen sortiert, kleine Türme an Druckwerken – das zu absolvierende Tagewerk, fein säuberlich vorbereitet. Ein Piepen tönt von rechts aus dem "Archivkammerl", einer der Kollegen säubert die dort wartenden Bücher von Staub und Schmutz – ein ewiges Problem beim Aufbewahren von Druckwerken.

In den Büros wird jedes eingehende Druck- und digitale Werk darauf geprüft, wo es herkommt, was es ist und wohin es gehen soll. Die Formalerschließung pflegt die Rohdaten ein, welche von der Sacherschließung abgeschlossen und mit der gewaltigen Datenbank der „Gemeinsamen Normdatei“ verbunden werden und prüft, ob das Werk nicht bereits im Bestand der NÖLB vorhanden ist. Doppelte Bücher, insofern sie nicht Bezug zum Bundesland haben, werden in den offenen Bücherkasten[4] gelegt, um einen glücklichen neuen Besitzer zu finden.

Ein schwer beladener Rollwagen rattert durch den Gang: ein Kollege aus dem Magazin im Untergeschoß holt jeweils am Vor- und Nachmittag die Post von der Poststelle ein paar Gebäude weiter, meist mehrere Kisten an Pflichtabgaben, Ankäufen und durch Tausch erworbene Zeitschriften und Bücher. Vor dem Gebäude fährt ein mittelgroßer Lastwagen vor, mehrere Bibliothekare haben einen Vorlass abgeholt, welcher der NÖLB geschenkt wurde. Die dicht gepackten Kisten werden ins Magazin geschleppt und warten dann darauf, geöffnet und bearbeitet zu werden.

Derweil führt ein anderer Kollege eine Gruppe interessierter Besucher durch das Haus. Wir dürfen regelmäßig Gästen aus Schulen, Vereinen, bibliothekarisch ausgerichteten Institutionen und Privatpersonen einen Einblick in unsere Tätigkeit bieten und dabei so manches Vorurteil bezüglich Bibliotheken und der Arbeit darin aus dem Weg räumen. Etliche Schulgruppen besuchen uns auch wegen der Schulungen im Bereich der Vorwissenschaftlichen Arbeit, welche einen Aspekt unserer bildungsrelevanten Angebote darstellt, neben wissenschaftlichen Abenden und anderen Veranstaltungen. Gelegentlich hört man das Verrücken der Tische und Sitzgelegenheiten, wenn sie für diese besonderen Anlässe ab- und wieder aufgebaut werden müssen.

Im ersten Stock können unsere Benutzer die diversen Dienste der Bibliothek in Anspruch nehmen. Das Klappern der Tastaturen in den Laptops, das Rascheln der Zeitungsblätter, welche zu Bündeln sortiert und für die Eingabe, Bindung zu größeren Folianten oder schlicht zum Zurücksortieren in die Regale vorbereitet werden, das leise Murmeln eines Beratungsgesprächs am Informationsschalter oder in einer der Sondersammlungen sowie das Plätschern eines angebotenen Kaffees bilden den lautmalerischen Hintergrund im öffentlichen Bereich der Bibliothek.

Im Gegensatz dazu ist das Untergeschoss mit seinen Magazinen fast ein Ort der Stille, lediglich unterbrochen vom Ausheben und Zurückstellen der Druckwerke, dem Ausdruck eines neuen Signaturetiketts, dem Rumpeln neu angekommener und ins Außendepot fortzubringender Kisten und den interessierten Fragen einer Besuchergruppe, welche die umfangreichen Bestände der NÖLB bestaunen.

Zu den nicht sofort ersichtlichen Tätigkeiten, die erst im Lauf der Zeit Früchte tragen, zählen die folgenden: Veranstaltungen und Kooperationen müssen geplant, Anfragen beantwortet, Außenwerbung durchgeführt und Verträge mit Vor- und Nachlassenden abgeschlossen werden. Eine Bibliothek lebt schließlich von den vielen kleinen alltäglichen Interaktionen, welche ein solides Gesamtbild und ein zufrieden stellendes Erlebnis für unsere Besucher ergeben.

Nach dem Zettelkasten. Neue Medien und Aufgabenfelder

Neben den bereits erwähnten grundlegenden Ausbildungen existiert eine große Vielfalt an Fortbildungen und Spezialisierungen, beispielsweise in Richtung Teaching Librarian[6], Data Steward[7], Data Librarian[8] und etliche weitere[9],[10]. Unsere moderne Medienwelt mit gewaltigen Datenmengen als neuer globaler Standardwährung bringt mit sich, dass sich Bibliothekare weit über die Arbeit mit gedruckten Werken hinaus vertraut müssen[11],[12].

Das aktuelle Berufsbild des Bibliothekars (in wissenschaftlichen Bibliotheken) hat sich zu einer unterstützenden Tätigkeit entwickelt. Bibliothekare sind spezialisierte Fachkräfte, welche bei Literaturrecherche, Publikation und Verwaltung von Texten helfen. Ob man für die Recherche zu einem wissenschaftlichen Projekt Hilfe benötigt, seine eigenen Forschungsdaten im Rahmen von citizen science in einem digitalen Repositorium[13] hochladen oder sich in der Bibliothek fortbilden möchte, die Bibliothek ist heutzutage längst mehr als lediglich ein Aufbewahrungsort für Druckwerke und versteht sich als sozialer, medialer und bildungsrelevanter Treffpunkt für die (Forschungs-)Gemeinschaft.

Ohne Bereitschaft zu lebenslangem Lernen, dem Erkunden neuer Fachbereiche und Umgang mit Menschen, aber auch Technik und dem Entwickeln eigener Schwerpunkte in seinen Tätigkeiten wird man sich als Bibliothekar des digitalen Zeitalters schwer tun.

Aber gerade diese Vielfalt an Möglichkeiten zur Ausformung der eigenen Interessen ist das Schöne an diesem faszinierenden, erfüllenden und bereichernden Beruf.

Autor: Johannes Haslhofer (Februar 2026)

[1] Carl Spitzweg, Der Bücherwurm, um 1845. https://de.wikipedia.org/wiki/Der_B%C3%BCcherwurm, abgerufen am 22.1.2026

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Bibliothekar, abgerufen am 22.1.2026

[3] https://bibliothek.univie.ac.at/ulg/, abgerufen am 26.1.2026

[4] https://www.noe.gv.at/noe/Landesbibliothek/Buecherschrank_bietet_Literatur_zur_freien_Entnahme-.html, abgerufen am 3.2.2026

[5] https://www.noemuseen.at/museum/detail/ausstellungsraum-in-der-niederoesterreichischen-landesbibliothek/, abgerufen am 3.2.2026

[6] https://www.postgraduatecenter.at/weiterbildungsprogramme/kommunikation-medien/teaching-librarian/, abgerufen am 26.1.2016

[7] https://rdm.univie.ac.at/de/data-stewards-universitaet-wien/data-steward-werden/, abgerufen am 26.1.2026

[8] Der Zertifikatskurs „Data Librarian“ und seine erstmalige Durchführung | Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, abgerufen am 4.2.2026

[9] https://rdm.univie.ac.at/de/data-stewards-universitaet-wien/data-steward-werden/, abgerufen am 26.1.2026

[10] https://www.bvoe.at/aus-und-fortbildung/kurse, abgerufen am 26.1.2026

[11] https://www.treffpunkt-bibliothek.at/angebote/weiterbildung/, abgerufen am 26.1.2026

[12] Giuseppe Arcimboldo, Der Bibliothekar, um 1570. https://de.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo, abgerufen am 22.1.2026

[13] https://publiscologne.th-koeln.de/frontdoor/deliver/index/docId/2045/file/MA_Hermans_Britta.pdf, abgerufen am 26.1.2026

[NÖ Landesbibliothek, Topogr. Sammlung, Inv.-Nr. 9.348]

© K2

Wie ein Denkmal ragt Burg Senftenberg vor uns auf, teilweise grell beleuchtet wie von zahllosen Scheinwerfern. Diese fast poetisch vorgetragenen Beobachtungen wirken überzeugend, verlangen jedoch nach sachlicher Begründung.

Das Monumenthafte an dem hier dargestellten Bauwerk resultiert aus der besonderen Bildkomposition. Man blickt von einem leicht erhöhten Standort aus auf die Ruine, die keineswegs in ihrer Totalen wiedergegeben, sondern gleichsam ausschnitthaft vor Augen geführt wird. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein dominierten Gesamtansichten solcher Bauten, die meist aus großer Distanz, ja oft aus ehrfurchtgebietender Untersicht verewigt wurden. Zu Landas Zeit aber war man immer mehr Facetten des heimischen Architekturerbes auf der Spur und erschloss folglich auch bekannte Baudenkmäler auf innovative Weise.

Der Aspekt „Beleuchtung“ wiederum ergibt sich schlicht daraus, dass hier mit Pastellkreide gearbeitet wurde und ausgewählt helle Farben für die betreffenden „Lichthöhen“ sorgten: Dadurch kann das betrachtende Auge nachempfinden, wie das Sonnenlicht zu einer bestimmten Tageszeit Punkt für Punkt des Mauerwerks abtastet. Mithilfe solcher Kniffe, welche von Landa auch auf die Ölmalerei angewendet wurden, ergeben sich besondere Effekte, welche dem Blatt unwiderstehlichen Charme und dem Künstler den Charakter eines Stimmungsvirtuosen verleihen.

Die gegenständliche Burg war bis zu ihrer Zerstörung durch schwedische Truppen im Jahr 1645 ein stattlicher Adelssitz, dessen älteste noch nachweisbare Teile aus dem 12./13. Jahrhundert stammen dürften. Der immer noch mächtig aufragende Bergfried kann als das Wahrzeichen der Anlage gelten und wurde vom Künstler, kaum zufällig, als zentraler Blickfang gestaltet.

Hubert Landa wurde 1870 im mährischen Branky (Deutsch Branek) geboren und studierte an der Wiener Kunstakademie. 1912 avancierte er zum Professor an der Wiener Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt; er starb 1938 in Kirnberg an der Mank. Von diesem begabten Künstler besitzt die NÖ Landesbibliothek immerhin 17 Original-Arbeiten, darunter ein weiteres Senftenberg-Blatt, welches die Wehrkirche St. Andreas zeigt.

weiterführende Links

Ihre Kontaktstelle des Landes

NÖ Landesbibliothek Landhausplatz 1, Haus Kulturbezirk 3 3109 St. Pölten E-Mail: post.k2bibliothek@noel.gv.at

Tel: 02742/9005-12835